티스토리 뷰

어렸을 적에,

오성식의 굳모닝 팝스가 한참 먹히고 있었을때,

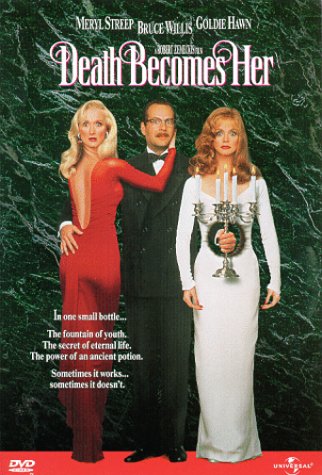

'죽어야 사는 여자' 라는 영화의 스크립트가 오성식 씨의 책에 실렸던 적이 있었다.

브루스 윌리스와 골디 혼, 메릴 스트립 등 나름 스타들이 포진했던 영화.

마법의 약이던가를 먹으면 죽지않고 계속 사는거다. 죽을 수가 없었던 여자들 이야기.

그게 왜 끔찍할까-

주변의 아는 사람들이 점점 사라지고 홀로 남으니 끔직하지 않겠냐는 설명은 머리로는 그럴 수도 있겠다 했지만, 마음으로는 이해하지 못했었다.

그냥 살면 되는거 아냐?

그리고 쭉 시간은 흘렀다.

얼마전 김주승 씨가 죽었다 하는 뉴스를 인터넷에서 보았다.

좋아하지도 않던 배우였는데, 그 뉴스를 보자 갑자기 가슴이 뭉클해졌다.

이상한 느낌이었다.

'그 사람 탤런트 김주승 닮지 않았니?' 라고 말해도 이해하지 못하는 사람들이 더 많아지겠지.

어느 시점이 되면 상가집에 가는 횟수가 늘어난다며, 그때부터 많은 생각을 하게 된다는 선배의 말이 떠올랐다.

살고 죽는게 사람의 뜻이 아닐진대,

죽음앞에 담담할 수 없는 것 또한 사람이 아닌가.

한 시대를 같이 공유했던 연예인이 죽어 잠깐이나마 맘이 안 좋았는데,

가까운 사람들이 사라진다고 생각하니 그렇게 끔찍할 수가 없다.

흘러간 유행가는 그냥 흘러가지 않는다.

우연히 들린 옛 노래에서 그 당시의 공기, 느낌, 감정이 너무나 생생히 확 살아나서 무안했던 적이 한 두번이 아니다. 어디선가 나와 같은 감정을 느낄 사람이 존재한다는 것이 감사해지는 순간이다.

오성식의 굳모닝 팝스가 한참 먹히고 있었을때,

'죽어야 사는 여자' 라는 영화의 스크립트가 오성식 씨의 책에 실렸던 적이 있었다.

브루스 윌리스와 골디 혼, 메릴 스트립 등 나름 스타들이 포진했던 영화.

마법의 약이던가를 먹으면 죽지않고 계속 사는거다. 죽을 수가 없었던 여자들 이야기.

그게 왜 끔찍할까-

주변의 아는 사람들이 점점 사라지고 홀로 남으니 끔직하지 않겠냐는 설명은 머리로는 그럴 수도 있겠다 했지만, 마음으로는 이해하지 못했었다.

그냥 살면 되는거 아냐?

그리고 쭉 시간은 흘렀다.

얼마전 김주승 씨가 죽었다 하는 뉴스를 인터넷에서 보았다.

좋아하지도 않던 배우였는데, 그 뉴스를 보자 갑자기 가슴이 뭉클해졌다.

이상한 느낌이었다.

'그 사람 탤런트 김주승 닮지 않았니?' 라고 말해도 이해하지 못하는 사람들이 더 많아지겠지.

어느 시점이 되면 상가집에 가는 횟수가 늘어난다며, 그때부터 많은 생각을 하게 된다는 선배의 말이 떠올랐다.

살고 죽는게 사람의 뜻이 아닐진대,

죽음앞에 담담할 수 없는 것 또한 사람이 아닌가.

한 시대를 같이 공유했던 연예인이 죽어 잠깐이나마 맘이 안 좋았는데,

가까운 사람들이 사라진다고 생각하니 그렇게 끔찍할 수가 없다.

흘러간 유행가는 그냥 흘러가지 않는다.

우연히 들린 옛 노래에서 그 당시의 공기, 느낌, 감정이 너무나 생생히 확 살아나서 무안했던 적이 한 두번이 아니다. 어디선가 나와 같은 감정을 느낄 사람이 존재한다는 것이 감사해지는 순간이다.

Death Becomes Her, 1992

'일상정보. 지나가며 던지니' 카테고리의 다른 글

| getting generous (1) | 2007.09.04 |

|---|---|

| new york (1) | 2007.09.02 |

| [김소월] 개여울의 노래 (0) | 2007.08.07 |

| [커피프린스 1호점] 디테일에 반했어! (4) | 2007.08.06 |

| [Paul Potts] Britain's Got Talent가 찾아낸 보석 (2) | 2007.06.23 |

댓글